Наталя Ткачик: Вы держите в руках дневник, который вели в плену. Как в этих условиях вам удавалось делать записи?

Людмила Гусейнова: Это не один большой дневник, а несколько десятков тоненьких тетрадок. И я в них не писала каких-то откровений — лишь фиксировала эмоции. Это немного улучшало мое пребывание там, потому что мне не с кем было общаться — меня держали в камере с уголовницами. Дневник был единственной возможностью хоть как-то поговорить с самой собой.

Дневники Людмилы Гусейновой. Фото: Ольга Осипова / Новая Польша

Дневники Людмилы Гусейновой. Фото: Ольга Осипова / Новая ПольшаНТ: Когда вы начали писать?

ЛГ: Через месяц после заключения в «Изоляции» меня вывезли к следователю, тогда я познакомилась со своим адвокатом, который и дал мне ручку и лист бумаги. Ждать автозак оттуда меня поставили в полутемный стакан — это помещение размером приблизительно метр на метр, а то и меньше, холодное, вонючее и сырое. Оно настолько тесное, что невозможно сесть. Заключенные простаивают в нем много часов. И я тогда прямо в наручниках начала писать первые строчки.

НТ: О чем они? Процитируете?

ЛГ: Ну, это были еще такие наивные первые месяцы. Я еще не утратила надежду и оптимизм, думала, что-то вот-вот изменится. Вот первая запись от 29.11.2019: «Вчера — плесень, холод. Сегодня — новое место, камера немного больше. В окно видно город — я уже и забыла, что такое не закрытое наглухо окно. А из новых ощущений — клопы. Кто мог подумать, что эти насекомые так и остались верными спутниками заключенных. Окно вроде и открыто, но количество курильщиков преобладает над количеством некурящих. Надеюсь, астматический бронхит не вернется. Люди разные. Объединяет их одно — несвобода и желание избавиться от этой несвободы. Что будет завтра, как будет — даже не стоит загадывать. Надеюсь, все будет хорошо. Вот такие испытания, о которых и подумать не могла еще несколько месяцев назад, — нужны ли они? Смешно: 58 лет и такой жизненный поворот».

Людмила Гусейнова. Фото: Ольга Осипова / Новая Польша

Людмила Гусейнова. Фото: Ольга Осипова / Новая ПольшаНТ: О чем писали потом?

ЛГ: Потом я уже фиксировала определенные события, такие как выезд к следователю. Это была очень редкая и единственная возможность выйти из камеры: тебя бегом-бегом с мешком на голове гнали до автозака и везли. Но все равно это было какое-то движение, что-то отличное от остальных дней. Бывало, после тяжелых состояний я приходила в себя и понимала, что прошло уже несколько суток, которых я просто не помню. Тогда напротив этих дат я писала одно слово: «депрессия». Мозг отказывается восстанавливать эти воспоминания. Может быть, пусть они там и остаются.

НТ: Почему было важно все документировать?

ЛГ: Чтобы не потерять себя, чтобы не сойти с ума. Каждый день одни и те же стены, одни и те же разговоры, одни и те же люди. В нормальной жизни ты и подумать не мог, что придется жить с уголовницами, спать с ними в одной постели (у нас были сдвоенные нары). Но я старалась видеть в них что-то человеческое. Это было важно, особенно вначале, когда я только узнала об их преступлениях, в том числе убийствах родных. Меня это просто ошеломило. Я очень боялась своих сокамерниц. Но со временем я поняла, что могу их бояться, ненавидеть, презирать, но именно с ними и именно сейчас я вынуждена быть рядом, поэтому должна научиться сосуществовать.

Я для них тоже была странной. Они пытались меня провоцировать, чтобы я начала материться, чтобы разговаривала с ними на тюремном сленге. И однажды у нас возникла ссора на повышенных тонах. Они кричали: кто ты такая? да ты такая же зэчка, как мы! Я сказала: «Ну, мне, по крайней мере, не стыдно перед своими родными за то, из-за чего я здесь — из-за своих взглядов». На что они начали смеяться: «Так нам тоже не стыдно». И я поняла, что у меня с ними разное восприятие жизни и понимание того, что правильно, что неправильно.

НТ: Где вы прятали и как вывезли записи?

ЛГ: Нам разрешалось держать под нарами одну сумку с личными вещами, обувью, средствами гигиены. Изредка разрешались очень ограниченные передачи, и в одной из них сестра передала сигареты: они служили своего рода валютой. И за пачку сигарет уголовницы научили меня, как сделать в сумке двойное дно — в нем я и прятала тетради и в нем их вывезла, когда был обмен.

НТ: О полномасштабном вторжении вы узнали из телевизора, который в вашей камере почти не выключался. О чем вы тогда думали?

ЛГ: Что этот ужас, скорее всего, исключает возможность выйти на свободу. Тогда со мной в камере была еще одна «политическая», и мы с ней очень ждали новостей об обмене. Когда российское телевидение сообщило о вторжении, я ей сказала: «Ты понимаешь, что у нас практически не осталось шансов?» Потом мы видели, как в СИЗО завозят много наших военнопленных, и говорили о том, что в первую очередь вернуть должны их.

Кстати, сперва я делала записи по-русски, а когда началось полномасштабное вторжение, то для себя принципиально решила писать по-украински — и так и было до самого обмена.

На момент вторжения я уже более двух лет сидела в этой камере, меня никуда не выводили, никакое следствие не велось, только очень редко приходил адвокат. И один у меня раз при нем случилась истерика, я кричала, что пусть будет суд, пусть меня осудят на 25, на 30 лет — все равно, но тогда меня наконец вывезут в колонию. В колонии не курят, там можно из барака ненадолго выходить на территорию. Адвокат сказал, что обращался с этим вопросом к следователю, спрашивал, почему не судят, а тот ответил: «Нет указания сверху».

Людмила Гусейнова и Наталя Ткачик. Фото: Ольга Осипова / Новая Польша

Людмила Гусейнова и Наталя Ткачик. Фото: Ольга Осипова / Новая ПольшаНТ: Какова судьба женщины, которая сидела с вами?

ЛГ: Я знаю, что с ней, но пока не могу говорить об этом, чтобы не навредить.

НТ: На основе своих записей вы сейчас готовите книгу.

ЛГ: Да. Я обработала тетради до первой записи «депрессия» и поняла, что дальше не могу — боюсь вспомнить что-то такое, чего не хочу вспоминать. А недавно рассказала об этом знакомой, и та посоветовала: «Если не можете писать, то не нужно, просто, когда книга будет верстаться, оставьте эти несколько страниц черным цветом без слов». Может быть, я так и сделаю.

НТ: Помимо самих украинцев, кто должен прочитать эту книгу — в мире?

ЛГ: Россияне. Был период, когда они делали «Мемориал», когда с болью вспоминали, что происходило во время коллективизации, сталинских чисток, репрессий. Для многих из них материалы об этом стали открытием, и, возможно, кое у кого в голове немного прояснилось. Сейчас основная масса россиян не воспринимает правду о войне, смеется над ней. Но я верю, что для отдельных людей такие свидетельства, как мои, могут стать откровением, что у них хоть немного заработает мышление.

Важно также, чтобы о российских преступлениях против украинцев в плену узнали те, кто поддерживает Россию, а мы видим, что многие страны на ее стороне. Важно, чтобы об этом узнали те, кто думает, что война где-то далеко и обойдет их стороной. Важно, чтобы об этом узнали те, кто устал от войны и считает, что нужно налаживать отношения с Россией.

Я не озлоблена настолько, чтобы сказать, что всех россиян нужно уничтожить. Но если сегодня не остановить это зло… А это зло — это же не только Россия, а и все, кто ей верит и думает, как она. Зло должно быть наказано. Я имею в виду не вендетту, а закон.

Людмила Гусейнова. Фото: Ольга Осипова / Новая Польша

Людмила Гусейнова. Фото: Ольга Осипова / Новая ПольшаНТ: Вы верите в то, что оно будет наказано?

ЛГ: Я буду делать все от меня зависящее, чтобы не допустить его безнаказанности. Что я могу делать как человек? Рассказывать. Я привлекаю внимание к девочкам, которые сейчас в плену. У кого-то из них там есть возможность писать большими буквами «депрессия», «нет жизни» или «едва выживаю», а у кого-то нет. Но я могу о них говорить. И делаю это, потому что знаю, что́ они переживают.

НТ: Какого наказания вы хотите для тех, кто вас истязал?

ЛГ: Они должны быть осуждены по закону, открыто. Их имена и лица должны быть известны всем. А то у нас обычно у людей, которые свидетельствуют, лица открыты, а у тех, против кого они свидетельствуют — заблюрены. Мы сохраняем их право на достоинство и частную жизнь. Я же хочу, чтоб их лица были открыты. И еще я принципиально хочу, чтобы их содержали в цивилизованных условиях. Чтоб у них было право на свидания с родными, на пользование телефоном, интернетом, чтоб они имели возможность мыться каждый день, а не раз в год, чтоб у них была нормальная уборная, питание. И не потому, что я их так жалею, или я такая гуманная — я хочу, чтобы они поняли, что существует цивилизованность. И цивилизованность — это мы. И они эту цивилизованность в нас не убили, хотя очень хотели, чтобы мы стали такими, как они — как этого хотели уголовницы в моей камере; как этого хотел следователь, который специально держал меня в этой камере все три года, не позволяя никуда перевести, и всякий раз, когда меня к нему привозили, спрашивал: «Ты еще не оскотинилась?» Он очень этого ждал. И вот я хочу сказать, что ни я, ни наша Украина, ни весь цивилизованный мир не стали такими, как они. Мы не оскотинились.

Кроме этих тетрадей, я вывезла некоторые оригинальные документы, подписанные той властью. Например, обвинительный приговор. На нем оригинальная подпись «заместителя генерального прокурора». Он подписывал приговоры на 18, на 25 лет многим таким, как я. Он должен быть наказан по закону. Что я могу сделать? По меньшей мере, назвать его: В. И. Байрачный. По его указанию незаконно удерживали и удерживают пленных — и гражданских, и военных. Его назначило высшее руководство РФ. Вот вместе с этим руководством этот человек должен быть наказан. По закону. Так же, как следователь. Так же, как судья Лебедева. Когда я была в Нюрнберге, в зале 600, где судили нацистских преступников, я разорвала копию постановления Лебедевой и выложила запись в интернет со словами, что на этой скамье должна сидеть и эта судья. Это не месть, это не моя личная история. Это история тысяч мужчин и женщин. Из-за таких постановлений такой Лебедевой люди иногда умирают, как умерла журналистка Виктория Рощина.

Людмила Гусейнова. Фото: Ольга Осипова / Новая Польша

Людмила Гусейнова. Фото: Ольга Осипова / Новая ПольшаНТ: Видели ли вы проявления добра, человечности, когда находились в плену?

ЛГ: Да. Я уже больше двух лет просидела в той камере, и с уголовницами складывалось непросто. Они сначала называли меня укропкой, потом — упоротой укропкой. Я это «упоротая» даже воспринимала как проявление уважения, мол, я такая упрямая, со своими принципами. И вот мне должно исполниться 60 лет. Сестра кому-то там что-то заплатила и передала мне тортик и корзинку с живыми цветами. Сокамерницы уставились на эти цветы (они же тоже годами не были на улице) и одна за другой подходят и трогают их, нюхают. И вот такая Снежана гладит лепесточки, листья и спрашивает: «А это что, живые?» Я говорю: «Снежана, ну, я уже, конечно, в летах, но меня еще не хоронят. Это правда живые цветы». А поздно вечером накануне дня рождения я не спала — так было больно. Это не то место, не те люди, с которыми хотелось встречать юбилей. Телевизор был включен, и я услышала, что все, полночь наступила. В этот момент женщины выключили телевизор, все встали с нар и хором громко сказали: «Вітаємо з днем народження», — по-украински.

НТ: Перед тем, как вас обменяли, вас двое суток везли с заклеенными скотчем глазами, сказали, что на казнь. Вы помните момент, когда поняли, что вы на свободе, на территории, подконтрольной Украине?

ЛГ: Никак не приходило ни ощущение, ни осознание, что я на свободе. Двое суток перед обменом были страшными и как бы сконцентрировали в себе все переживания за предыдущие годы неволи. Я не знала, переживу ли следующий час: нам постоянно угрожали, что казнят, обращались очень жестко. И даже в последние минуты, когда мы уже в серой зоне шли колоннами по разбитым дорогам, под разбомбленным мостом, — до последнего было ощущение, что это провокация, что сейчас что-то случится и мы погибнем.

Понимание того, что мы спасены, пришло, когда мы увидели нашего хлопца с белым флагом, который что-то говорил по-украински. Даже когда мы шли, я не до конца осознавала, что могу свободно пройти больше, чем семь шагов. Потому что в камере по диагонали можно было сделать только семь шагов.

Было очень странное чувство, когда нас посадили в автобус — обычный, не люксовый, с мягким креслами, спинка у которых опускалась. В камере не на что было опереться: когда ты сидишь на нижних нарах, то верхние нависают так низко, что нельзя опереться о стену. Потолок тоже был очень низким. Мы постоянно сидели сгорбившись. А здесь я почувствовала опору.

Потом нам дали пить, и это тоже было странное ощущение: как будто внутри сухая земля, которая впитывает воду, но самой воды ты не чувствуешь — лишь какое-то блаженство где-то внутри.

Нам раздали телефоны. Я забыла, как ими пользоваться, но мне кто-то помог. И я позвонила мужу — знала номер на память, потому что в камере постоянно повторяла его про себя. Это был очень эмоциональный разговор. Он скинул мой номер родным и друзьям, и всю дорогу из Запорожской области до Днепра мне постоянно звонили. А вечером нас привезли в госпиталь, дали переодеться. Впервые более чем за три года можно было стоять под горячей водой, и никто на тебя не кричал «ахтунг-ахтунг». Приехали друзья, которые живут в Днепре. И вот они смотрят на меня и плачут, а я понимаю, что не могу плакать. До этого я думала, что буду просто заливаться слезами. Мне было странно и даже стыдно, что они плачут, а я не могу, а у меня сухие глаза. Я дрожу от радости, эмоций, а слез нет. И так же было на всех моих следующих встречах с друзьями, родными: все плачут — я не плачу. И, к сожалению, эта неспособность плакать остается до сих пор.

Людмила Гусейнова. Фото: Ольга Осипова / Новая Польша

Людмила Гусейнова. Фото: Ольга Осипова / Новая ПольшаНТ: Вы даете много интервью о пережитом в неволе и сами признаетесь, что эти рассказы очень травмируют вас. Почему вы продолжаете это делать?

ЛГ: Ради девочек. И когда я это рассказываю, то представляю себе, что́ они сейчас переживают. Спят на грязных постелях, рядом непонятно с кем, у них нет доступа к свежему воздуху, они не могут увидеться с родными, по ним ползают клопы. О еде я вообще молчу. Но и ее приходится есть, пересиливая рвотный рефлекс, потому что в тесной камере стоит смрад — от дырки прямо в полу, которая служит туалетом, и которую затыкают баклажкой с водой.

Если я буду об этом молчать, то судьбы этих девочек останутся без внимания. Мне важно, чтобы те, кто это читает, очень хорошо представляли себе условия в плену. И чтобы они не мне сочувствовали, — а чтобы им было больно за девочек. И чтобы они понимали, что всех пленных нужно как можно скорее оттуда вытащить.

НТ: Сейчас вы активно занимаетесь освобождением гражданских пленных. Для этого не существует механизмов, поскольку международное право не предусматривает наличия гражданских пленных. Как вы действуете?

ЛГ: На самом деле, здесь задействовано огромное количество людей, причем непублично. Важны личные связи и договоренности. Еще влияют многие иностранные государства, например, Объединенные Арабские Эмираты, Турция.

НТ: Скольких гражданских вам удалось освободить?

ЛГ: Очень мало: приблизительно 10 женщин. Это за два с небольшим года, что я на свободе. Некоторые из них были в плену больше шести лет. Еще более десятка женщин выпустили из тюрем на временно оккупированных территориях, но им не разрешают оттуда выехать. Но уже то, что они сейчас не в этих вонючих камерах, а на условной воле — у них нет свободы передвижения — очень важно.

Правда, нельзя сказать, что это только наша заслуга. Но мы влияем, привлекаем к этому внимание. После освобождения я на всех возможных украинских и мировых площадках рассказывала об условиях содержания. Ведь ни одна конвенция не позволяет содержать политических заключенных вместе с уголовными, арестованными за тяжелые убийства. Надеюсь, мои рассказы хотя бы немного привлекли внимание к этой проблеме. По крайней мере, сейчас «политических» не держат с уголовными. И это уже важно, потому что теперь у девочек появилась возможность поддерживать друг друга, общаться.

Людмила Гусейнова. Фото: Ольга Осипова / Новая Польша

Людмила Гусейнова. Фото: Ольга Осипова / Новая ПольшаНТ: Что самое важное в процессе адаптации женщин, которых удалось освободить?

ЛГ: Практически всё. Многие девочки, находившиеся в неволе, испытали сексуальное или сексуализированное насилие, пытки. Кроме того, у них не было возможности видеться с родными, детьми. Это очень травмирует. И еще пугает непонимание: ты ждешь из плена одного человека, а возвращается совсем другой. Точно так же за время неволи сильно меняются родные заключенных.

Когда после обмена я ехала на встречу со своим мужем, то представляла его таким, каким видела три года назад. Но он изменился — и внешне, и внутренне, ведь он пережил за это время какие-то свои истории. Например, был в Харькове под бомбардировками. И он тоже ожидал меня другую. Мы даже визуально долго привыкали друг к другу: он стал большим, а я, наоборот, похудела в плену на 10 килограммов и весила 47-48. Я даже в зеркале себя сначала не узнавала.

У людей, которые возвращаются из плена, часто возникает желание побыть в одиночестве, чего родные могут не понимать. Иногда невинное слово или даже прикосновение родных может спровоцировать настороженность, страх. Главное, что бы я здесь посоветовала — внимательно прислушиваться к тем, кто вернулся, но ни в коем случае ничего не выспрашивать. Не быть навязчивым в своем желании согреть, обнять. Дать право выбора: пойти сейчас гулять или не пойти; съесть не то, что приготовлено всем, а то, что человек хочет. Для одной из женщин, которая вернулась, очень важно быть в помещении с открытыми дверями. Она даже, когда едет в купе, просит, чтобы не закрывали дверь, или старается брать плацкарт. И нужно быть внимательным к таким мелким, но важным потребностям.

НТ: Большинство тех, кто был в плену, испытали сексуальное насилие, о котором обычно не рассказывают. Вы же о нем говорите открыто. Почему важно не молчать об этом?

ЛГ: Чтобы общество понимало, что творят с людьми в российском плену и на оккупированных территориях, а еще — что такое сексуальное насилие, в частности, связанное с военным конфликтом. Я родилась и воспитывалась в советские времена, когда об этом не говорили. И если общество узнавало об изнасиловании, то обычно обвиняли не преступника, а жертву, потому что она, дескать, не так оделась, не туда пошла, не то сказала. Впервые я столкнулась с этой темой еще в девятом классе, в глухие советские времена. Одну девочку из параллельного класса изнасиловали. И ее родители настояли (сейчас я понимаю, какие они большие молодцы), чтобы парня, который это сделал, наказали. Родители парня обещали, что он женится — так очень часто поступали в подобных случаях. Мол, это тебе на благо: твой насильник на тебе женится и будет продолжать тебя насиловать уже на законных основаниях. Родители девочки отказались. Нас в школе настраивали против нее, запрещали с ней разговаривать. И мне врезалась в память картина, когда эта девочка одна идет домой из школы, рядом никого, зато все одноклассники издали перешептываются.

Большая часть нашего общества, к сожалению, до сих пор не осознает: то, что происходит на временно оккупированных территориях, в плену — это насилие, и очень часто оно — сексуальное. Во время практически всех так называемых приемок женщин раздевают.

Как тебя трогают руками. Как комментируют твое тело. Как бьют обнаженную. Как специально целятся по половым органам. Как проникают самыми разнообразными предметами. Как мужчин пытают, прикрепляя электрический провод к половым органам и пропуская ток. Все это сексуальное насилие.

НТ: Как именно вы помогаете тем, кто вернулся из плена?

ЛГ: Мы даем возможность побыть в реабилитационной программе, где никто никому не навязывает правил. У женщин есть возможность общаться в безопасном пространстве, заниматься арт-терапией, прогуливаться на свежем воздухе, работать с психологом и психотерапевтом. В первые дни они очень закрыты и насторожены, у них напряженные лица, тела. Я была поражена тем, как они меняются за эти две недели реабилитации.

Они продолжают общаться и потом: созваниваются, списываются в чатах, обмениваются информацией, поддерживают друг друга. У них уже есть понимание, что они не одни такие. И что то, что происходило с ними — не исключение.

НТ: До 2019 года, когда вас посадили в «Изоляцию», вы помогали детям-сиротам в Приморске, привозили им вещи с подконтрольной Украине территории. Вы знаете, что сейчас с вашими подопечными?

ЛГ: Большинство осталось на временно оккупированной территории. Некоторые после моего ареста уехали с родителями в Мариуполь, но их судьба мне неизвестна. У одного мальчика были пороки развития, и когда ему исполнилось 17, оккупанты забрали его служить на ноль. На передовую. Он погиб. О других, к сожалению, я ничего не знаю. Но я верю, что вопреки всему частичка Украины в этих детях все же осталась. Потому что с 14-го до 19-го года, когда я привозила им передачи от неравнодушных, всегда говорила: эти сладости, украинские книги, открытки, одежду для вас собирали люди, которые живут в Киеве, Полтаве, Днепре, Харькове.

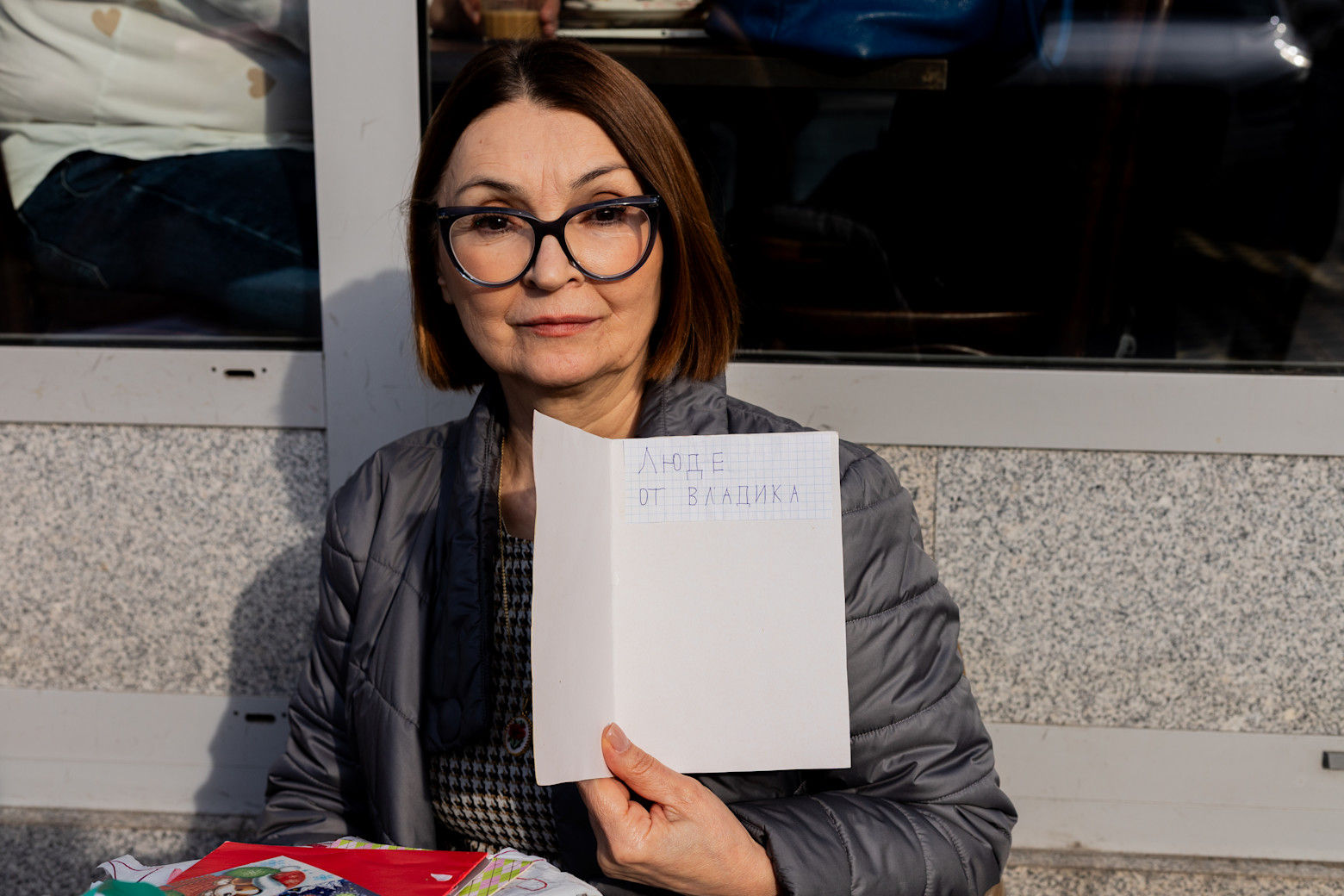

Открытка, которую Людмила получила с передачей в СИЗО. Фото: Ольга Осипова / Новая Польша

Открытка, которую Людмила получила с передачей в СИЗО. Фото: Ольга Осипова / Новая ПольшаНТ: Стало ли какое-нибудь место для вас вторым домом после родного оккупированного Новоазовска?

ЛГ: Честно говоря, нет. После моего освобождения мы с мужем в Киеве сначала жили в квартире племянницы, а теперь снимаем жилье. Недавно мы пригласили на ужин друзей, мариупольцев. И вот муж все приготовил и вдруг говорит мне: знаешь, а у нас только две ложки, две вилки и две тарелки… У меня всегда было всего в достатке, особенно посуды, которую я очень любила. А тут друзья на подходе, а у нас нет даже ложки для них. Да и ощущения дома нет. Нигде.

НТ: Хотели бы вы вернуться после войны в Новоазовск?

ЛГ: Разве что ненадолго — увидеть дом, двор, забрать спрятанный там сине-желтый флаг и еще несколько книг. Я не смогу там остаться.

НТ: Что в неволе было хуже всего?

ЛГ: То, что перед глазами постоянно эти скользкие, вонючие, холодные стены. И дверь, которая почти никогда не открывается. Иногда казалось, что пространство вокруг сжимается, что заканчивается воздух. Честно, даже избиения не так страшны: они продолжались, ну, 15 минут, ну, полчаса, но заканчивались. А это не заканчивается, оно круглосуточное. Ты можешь открыть глаза, закрыть глаза, пройдет час или сутки, 20 суток или год — а все вокруг остается точно таким же.

НТ: Что давало силы все это выдержать?

ЛГ: Я себе придумала упражнение: когда начиналась паническая атака и стены будто бы сжимались, я вставала на верхние нары, чтобы через маленькое окошко увидеть чуть-чуть того неба. И глубоко дышала: пять раз вдох — пять выдох. Это немного успокаивало сердцебиение. Еще старалась представлять себе, что я не здесь, а в каком-то другом месте. Я рисовала в голове какие-то картинки.

Но главное, что теплилась надежда. Если бы мне в первый день сказали, что я просижу больше трех лет, я бы не выдержала, я бы сразу пала духом. А так я постоянно надеялась, что если на этот Новый год не было обмена, то на Пасху уж точно будет. И тогда считала дни, которые оставались до Пасхи. Потом считала часы до нее. А потом ставила себе новые временны́е отметки: ага, хорошо, на Пасху не случилось, тогда на Спас уж точно… И так на каждый праздник.

А еще я иногда получала от адвоката весточку, что родные борются, проводят акции. А значит, не забыли. А значит, все еще возможно. И это больше всего давало сил.

Переводчик Сергей Лукин, редактор Ольга Чехова