Малопольша — это и один из древнейших центров расселения на территории Польши, и один из старейших центров политической власти. С самой ранней поры нашей государственности Вавель был связан с правителями Польши, начиная с первого князя — Мешко I, правившего в 935—992 годах, Первый исторически достоверный польский князь из династии Пястов, основатель древнепольского государства и его сына Болеслава Храброго, первого короля, правившего в 965/967—1025 годах. В 1000 году — менее чем через полвека после христианизации этих земель — здесь было основано епископство, создание которого оказало существенное влияние на обретение независимости молодого государства от соседних европейских держав. И хотя в государстве первых Пястов главная правительственная резиденция (как и архиепископство) находилась в Великой Польше, значение Кракова быстро росло. Кризис королевской власти и распад государственных структур в первой половине XI века привели к тому, что Вавель сделался главным политическим центром. Такое решение принял возродивший страну король Казимир Восстановитель.

Вавель. Фото: Войцех Вуйцик / Forum

Вавель. Фото: Войцех Вуйцик / ForumПамятник польской архитектуры

На примере тысячелетних преобразований на Вавельском холме, где работали многие поколения зодчих, мы можем наблюдать, как менялись со временем архитектурные вкусы.

Впрочем, сами обитатели Вавеля не всегда с благоговением относились к архитектурным стилям, которые выходили из моды. Невзирая на древнее наследие, помещения перестраивали в соответствии с новейшими тенденциями.

Когда в XIX веке, после разделов Речи Посполитой, Вавель превратился в австрийскую крепость, замок утратил свои представительские функции. Тогда были уничтожены даже столь несомненно ценные с современной точки зрения элементы вавельского декора, как закрытые галереи внутреннего двора, выполненные в стиле ренессанс. Королевские интерьеры были разрушены, а богатое убранство утрачено. Человеком, который в начале ХХ века взял на себя задачу скрупулезно обнажить слои этого «архитектурного торта», от средневековой романской архитектуры до классицизма XVIII века, стал польский реставратор Адольф Шишко-Богуш.

Вавельский замок не является исключительно историческим объектом. Будь оно так, можно было бы без труда воспользоваться чисто консервационными методами, чтобы сохранить имеющиеся старые части без дальнейшей адаптации <...> Во сто крат лучше будет, если мы потратим силы на создание новых интерьеров, но с той важной оговоркой, что они не войдут в противоречие с характером замка.

Руководствуясь этим принципом, Шишко-Богуш избрал промежуточный подход, сочетавший теорию консервации памятников искусства, требующую максимально достоверного сохранения исторической ткани, и новейшие на тот момент тенденции внедрения в памятники экспериментальных элементов современного искусства.

Реставратор хотел представить полякам своего рода идеальный Вавель, в облике которого сплелись воедино самые лучшие элементы его архитектуры из разных исторических периодов.

Свою идею он назвал «вневременной» теорией, ибо ни в одну из эпох замок не выглядел так, как тот, что видят сегодня туристы благодаря реконструкции Шишко-Богуша. Этот подход позволит нам сегодня поведать историю Вавеля, обращая особенное внимание на самые характерные элементы убранства замка начиная с древнейших времен.

Дохристианская эпоха: Вавельский дракон

Начнем нашу экскурсию под стенами замка. Подойдя к нему со стороны Вислы, мы увидим, что холм охраняет герой одной из самых известных польских легенд — Вавельский дракон.

Вавельский дракон. Источник: HRS Poland

Вавельский дракон. Источник: HRS PolandПервые «сведения» о драконе, жившем в пещерах Вавельского холма в дохристианские времена, донес до нас благочестивый краковский епископ, летописец рубежа XII и XIII веков Винцентий Кадлубек. Впрочем, с тех пор уже возникло бесчисленное множество версий этой легенды. Как писал хронист, дракон терроризировал окрестных жителей, которые вынуждены были приносить ему в жертву животных, утоляя тем самым голод чудовища. Если горожане переставали приносить дракону жертвы, он в отместку пожирал людей. Все попытки рыцарей победить дракона были безуспешны. В конце концов город удалось спасти с помощью хитрости: чучело быка набили серой и дали его дракону. Сера воспламенилась от огненного дыхания чудовища и убила его.

К радости туристов, скульптура, которая напоминает о легенде, каждые три минуты изрыгает огонь.

Романская ротонда Пресвятой Девы Марии

А теперь пройдем на территорию Вавельского музея. Самые древние археологические памятники представлены в экспозиции «Утраченный Вавель». История этого археологического и архитектурного заповедника наглядно показывает, как Адольф Шишко-Богуш рассказал историю замка через реставрацию.

Выставка находится в стенах австрийского лазарета XIX века. До 1911 года здесь размещалась последняя воинская часть — к тому времени все остальные здания комплекса уже не использовались для этих целей. Фрагмент раннесредневековой стены, положивший начало выставке, был обнаружен реставратором Зигмунтом Генделем во время инвентаризации переданного полякам здания — он записал тогда в своем дневнике, что это, вероятно, остатки средневековой башни. Однако дальнейшие исследования Шишко-Богуша показали, что фрагмент представляет собой остатки небольшого храма: четырехапсидной ротонды.

30 октября 1918 года открылась первая вавельская археологическая выставка — на этом событии присутствовала едва ли не вся интеллектуальная элита Кракова, — и главным экспонатом на ней был храм, реконструированный Шишко-Богушем.

Именно это сооружение — церковь Пресвятой Девы Марии (впоследствии Святых Феликса и Адавкта) — лучше всего сохранилось на Вавельском холме со времен раннего Средневековья. Уже в конце X или в начале XI веков здесь находилась княжеская часовня, однако в начале XVI века она была десакрализована и преобразована в связи с расширением замковой кухни. Первоначальный облик храма до сих пор вызывает оживленные дискуссии среди историков и искусствоведов, которые, продолжая исследования Шишко-Богуша, все чаще подвергают сомнению его выводы и представляют новые модели предполагаемого облика ротонды.

Готическое надгробие Казимира Ягеллончика

Чтобы увидеть выдающийся пример готического искусства, переместимся в Вавельский кафедральный собор. Храм краковского епископа близ резиденции польских правителей выполнял ключевые функции для королевского церемониала: собор столетиями был свидетелем коронаций и погребений монархов.

Начиная с XIV века коронационные торжества проходили здесь согласно принятому церемониалу, и лишь рубеж XVII-XVIII веков внес некоторую неразбериху в традицию. В 1697 году Август II Сильный, боровшийся за польский трон с французским принцем, поспешил прибыть на Вавель, дабы добиться коронации и тем самым усилить свою позицию. Но претендент на престол столкнулся с проблемой: закрытой дверью сокровищницы, в которой хранилась коронационные регалии. Она запиралась на восемь замков, ключи же хранились у восьми сенаторов, и отнюдь не все они поддерживали кандидатуру Августа II. Взломать дверь было нельзя — это сочли бы кощунством. Поэтому, чтобы вынести регалии, пришлось пробить дыры в стене.

Вавельский кафедральный собор. Фото: Анджей Рубис / Forum

Вавельский кафедральный собор. Фото: Анджей Рубис / ForumПозднее традиции краковских коронаций нарушили двое польских правителей, которые провели церемонию интронизации в Варшаве. Первым был Станислав Лещинский, вступивший на престол в 1705 году во время Великой северной войны: он не смог добраться до Кракова из-за военных действий. Вторым в 1764 году стал последний польский король Станислав Август Понятовский, который не любил Краков и всячески подчеркивал ведущую роль Варшавы — главного центра власти Речи Посполитой эпохи Просвещения.

Как я уже упоминал, Вавельский кафедральный собор был также и королевской усыпальницей. До XVIII века здесь хоронили польских правителей, а затем — героев периода разделов Речи Посполитой — таких как князь Юзеф Понятовский и Тадеуш Костюшко.

В межвоенную эпоху, в 1927 году, маршал Юзеф Пилсудский вынудил краковского архиепископа захоронить на Вавеле останки своего любимого поэта, национального барда-романтика Юлиуша Словацкого, «ибо он был равен королям», как сказал Пилсудский в надгробной речи.

Позже там упокоилось тело самого маршала, который не раз упоминал, что должен быть похоронен именно на Вавеле. Как записал в дневнике его адъютант, что во время одного из визитов в Краков «Пилсудский был в прекрасном настроении и, когда хотел, говорил со своим прирожденным обаянием. В какой-то момент, говоря о вавельских надробиях, он упомянул, что, возможно, там найдется место и для него». Последние, кто похоронен в Вавельских криптах, — президент Польши Лех Качиньский и его супруга Мария, погибшие в 2010 году в авиакатастрофе под Смоленском.

Похороны Юзефа Пилсудского на Вавеле, 1935 год. Источник: FoKa / Forum

Похороны Юзефа Пилсудского на Вавеле, 1935 год. Источник: FoKa / ForumСреди множества надгробий Вавельского собора особое внимание привлекает скульптурное изображение Казимира Ягеллончика (конец XV века). Его автор — Вит Ствош (или, в немецкой версии, Фейт Штос), выдающийся скульптор немецкого происхождения. Вторая известная его работа — алтарь в Мариацком костеле на Рыночной площади.

Надгробие Казимира Ягеллончика конца XV века. Фото: Игнаций Крегер / RSW / Forum

Надгробие Казимира Ягеллончика конца XV века. Фото: Игнаций Крегер / RSW / ForumСтвош виртуозно создал образ покойного короля: он лежит в коронационном облачении, напоминающем литургическое, что выразительно показывало священнический статус монарха. Сама поза — динамическая, словно бы схваченная в момент смерти. Открытые глаза, запрокинутая голова, стиснутые на регалиях ладони — все это придает скульптуре очень личностный характер. Богатая скульптурная композиция содержит множество отсылок как к роли монарха в средневековом обществе, так и к божественному происхождению королевской власти.

Ренессансная королевская резиденция

Жемчужиной краковского замка, безусловно, остаются величественные залы королевской резиденции. После пожара 1499 года представители династии Ягеллонов — король Александр Ягеллончик и правивший после него брат Сигизмунд Старый — решили восстановить средневековое здание в соответствии со вкусами нового архитектурного направления: зародившегося в Италии Ренессанса.

Пройдя через арку, украшенную красноречивой латинской надписью Si Deus Nobiscum quis contra nos («Если Бог с нами, кто против нас?»), мы окажемся во внутреннем аркадном дворе королевского дворца. Эта ранняя постройка была создана приглашенными из Италии художниками. Она стала свидетельством рубежа эпох в польском зодчестве, ведь в оформлении двора уникальным образом смешались готические и ренессансные мотивы. Перед художниками стояла нелегкая задача: приспособить итальянскую архитектуру «к польскому небу» — проще говоря, к суровым северным климатическим условиям. Были привнесены элементы, не встречающиеся в Италии: высокие крутые крыши и сильно выступающие карнизы. В эпоху Возрождения галереи внутреннего двора украшались красочными полихромами, которые были утрачены с течением лет.

Внутренний двор королевского дворца. Фото: Марек Скорупский / Forum

Внутренний двор королевского дворца. Фото: Марек Скорупский / ForumИз внутреннего двора мы переместимся на представительский третий этаж, называемый бельэтажем — здесь расположены богатейшие залы королевской резиденции. Обратим особое внимание на оформление двух из них. Первый — Палата депутатов, выполнявшая функции тронного зала. Здесь короли принимали зарубежных послов, тут проводились коронационные сеймы и важные государственные собрания.

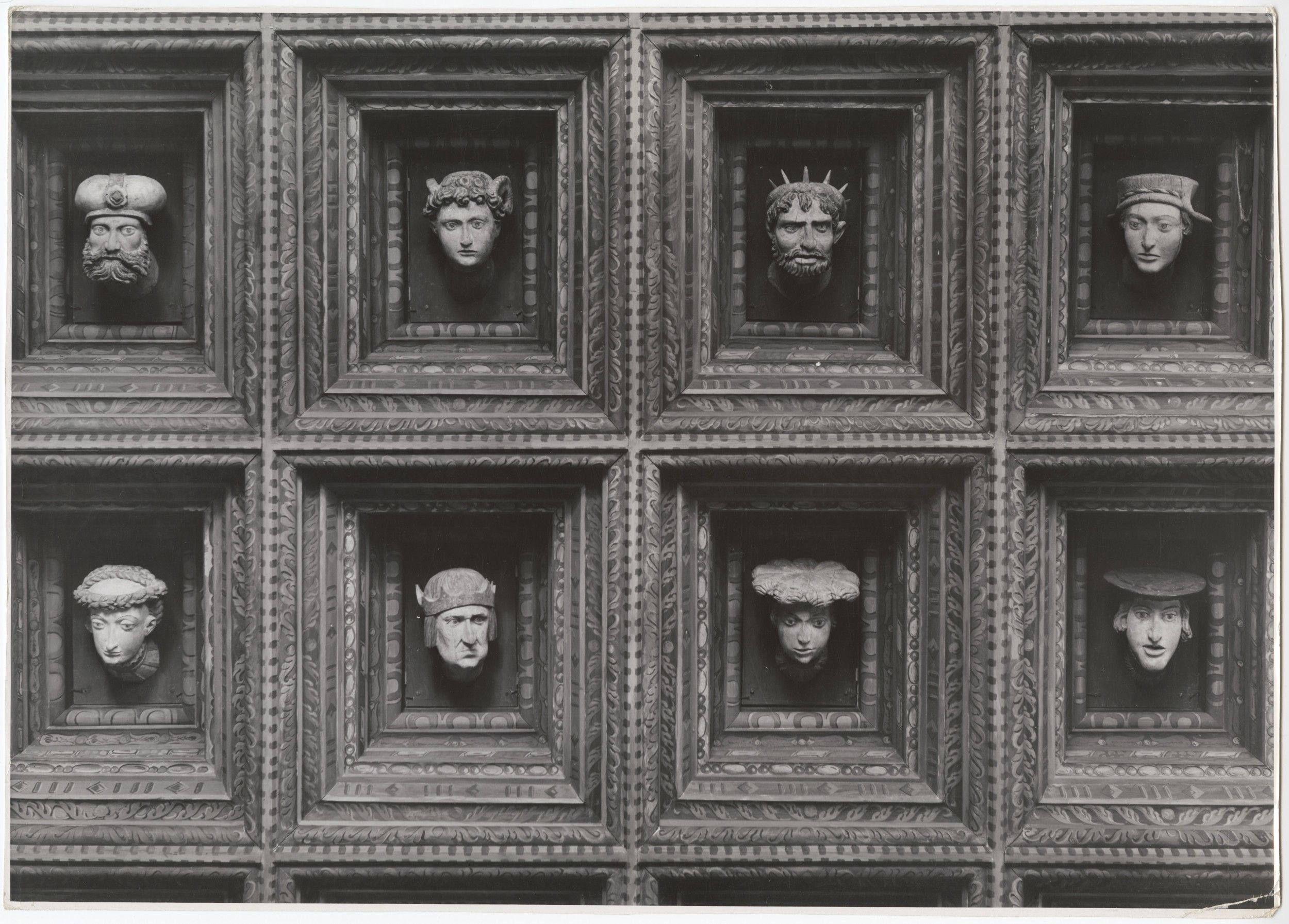

Уникальность этого зала — в его декоре, включавшем в себя, в числе прочего, 194 головы, помещенные в потолочных кессонах. Резные головы запечатлели представителей всех социальных групп Речи Посполитой.

Палата депутатов, 70-е года. Фото: Збишко Семашко / RSW / Forum

Палата депутатов, 70-е года. Фото: Збишко Семашко / RSW / ForumДо наших дней сохранилось 30 оригинальных вавельских голов, которые Адольф Шишко-Богуш раздобыл при восстановлении залов. Кроме того, он загорелся идеей заполнить пустые пространства свода современными скульптурами, которые по заказу Вавеля изваял в 1925—1929 годах один из ведущих польских скульпторов Ксаверий Дуниковский. Художник решил создать для Палаты депутатов портреты выдающихся личностей польской истории — таких, как Адам Мицкевич и Фридерик Шопен. Однако тем временем руководство музея изменило концепцию реконструкции ренессансных залов Вавеля и не разместило скульптуры Дуниковского в кессонах Палаты депутатов. Сегодня часть «вавельских голов» XX века дополняют коллекции Вавеля, а часть находится в варшавском дворце Круликарня, в парке скульптур, посвященном творчеству Дуниковского.

Вавельские головы. Источник: Исторический музей Кракова / Forum

Вавельские головы. Источник: Исторический музей Кракова / ForumСамый большой зал Вавельского замка — Сенаторский, он использовался для заседаний сената, важных придворных церемоний, а также для театральных представлений и балов (отсюда и второе название зала — Танцевальня). Все стены здесь увешаны гобеленами, представляющими истории из Ветхого Завета. Когда-то они составляли коллекцию короля Сигизмунда Августа, сына Сигизмунда Старого и последнего представителя династии Ягеллонов, правившего в 1520—1572 годах. Гобелены (ткани для украшения стен) в Польше называют аррасами — от французского города Аррас, специализирующегося на производстве этого вида предметов роскоши. Они имели как декоративные, так и практические функции — утепляли помещения замка. Эти тканые полотна считались одним из величайших сокровищ короля Сигизмунда Августа, а после его смерти остались в замке как собственность государства. Гобелены стоили очень дорого, прежде всего из-за цен на материалы, использовавшиеся для их изготовления, в том числе — золотые нити. Цену приумножала и стоимость самой работы: месяц труда квалифицированного мастера — это всего лишь половина квадратного метра арраса.

Сенаторский зал. Фото: Гжегож Козакевич / Forum

Сенаторский зал. Фото: Гжегож Козакевич / ForumКоллекция аррасов, изготовленных по заказу последнего Ягеллона, была собрана примерно за 10 лет. После третьего раздела Польши (1795 год) она была вывезена в Россию, откуда вернулась в 20-е годы прошлого века по Рижскому договору — он предусматривал, в частности, возвращение возрожденной Польше ценных произведений искусства. В 1939 году гобелены были эвакуированы через Румынию, Францию и Великобританию. Вторую мировую войну они провели в Канаде, после чего, в 1960-е годы, вернулись на Вавель.

Полная коллекция Сигизмунда Августа насчитывала около 160 гобеленов, причем некоторые из них — гигантских размеров. 138 из них сохранились до наших дней: 136 на Вавеле, один в Королевском замке в Варшаве и один — в Амстердаме.

Говоря о меценатстве правителей династии Ягеллонов, следует упомянуть еще два уголка Вавеля: башню Сигизмунда с колоколом Сигизмундом и часовню Сигизмунда (все эти названия произошли от имени Сигизмунда Старого, правившего в 1506-1548 годах).

Часовня Сигизмунда. Источник: Wikipedia

Часовня Сигизмунда. Источник: WikipediaКолокол, установленный королем в 1520 году, оставался до конца XX века самым большим в Польше. В него звонили лишь в исключительных случаях — в современную эпоху это были такие события, как смерть Юзефа Пилсудского, смерть Болеслава Берута, избрание Иоанна Павла II на Папский престол, вступление Польши в ЕС. Сегодня краковские епископы пользуются им довольно часто, и это приводит к снижению значимости Сигизмундова звона. Последний раз в колокол били 25 марта 2020 года, во время молитвы об избавлении от эпидемии. Колокольня открыта для туристов.

Еще один выдающийся образец искусства эпохи Возрождения на Вавеле — часовня Сигизмунда, построенная как мавзолей после смерти первой жены Сигизмунда Старого, Барбары Запольяи. Архитектор гениально объединил три уровня здания, основанные на трех фигурах: квадрате, восьмиугольнике и круге (купола), дополнив их насыщенным содержательным оформлением. Среди богатого орнамента — гротескного и растительного — и изображений мифологических сюжетов размещены символы славы королевской семьи и христианской веры в воскресение похороненных здесь людей. Например, умерший король Сигизмунд Старый, изображен в такой позе, как будто вот-вот встанет: рукой подпирает голову, а ноги скрещены.

Гармоничная форма часовни послужила образцом для множества построек подобного типа на территории бывшей Речи Посполитой: к примеру, в XVII веке она вдохновила создателей часовни Святого Казимира в Вильнюсском кафедральном соборе, а в начале ХХ века архитектор Юзеф Пиус Дзеконьский взял ее за образец при создании эклектичного здания церкви Святого Спасителя в Варшаве, содержащего множество отсылок к лучшим образцам национальной архитектуры.

Период Ренессанса (а точнее, правления Сигизмунда Старого) был пиком Вавельского великолепия. И хотя перенос королевской резиденции из Кракова в Варшаву состоялся лишь в 1596 году, Вавель начал утрачивать свое значение уже после смерти Сигизмунда Старого.

Согласно новейшим вычислениям историка Марека Вреде, Сигизмунд Старый был последним королем, который провел большую часть своего правления в Вавельском замке (44 % времени правления, на втором месте — 26 % — было Вильно, современный Вильнюс столица Великого княжества Литовского). Его сын Сигизмунд Август, правивший в 1548-1572 годах, провел в Вильно 32 % своего времени, 16,5 % — в Варшаве, и лишь 13,5 % — в Кракове. В свою очередь, Стефан Баторий (1575-1586) больше всего времени (27 %) проводил в Гродно, а в Кракове — всего 15 %. Затем Сигизмунд III Ваза (1587-1632) перенес свою постоянную резиденцию в Варшаву, расположенную в центре страны: он провел там 56 % своего правления, а на Вавеле — 21 %. Поскольку главной королевской резиденцией стал Варшавский замок, запланированные на Вавеле перестройки в стиле барокко и классицизма проводились уже не с тем размахом, какой характеризовал правление Ягеллонов.

Барочные алтари Вавельского собора

Лучшие образцы барокко в краковском замке мы найдем в кафедральном соборе, центром которого является алтарь, посвященный святому Станиславу, главному покровителю Польши и хранителю коронационных регалий. Останки святого покоятся в серебряной раке в форме гроба, украшенной сценами жития, смерти и чудес святого великомученика.

Алтарь, посвященный святому Станиславу, Вавельський собор. Фото: Гжегож Козакевич / Forum

Алтарь, посвященный святому Станиславу, Вавельський собор. Фото: Гжегож Козакевич / ForumКем же был этот мученик? В семидесятых годах XI века святой Станислав занимал пост краковского епископа. По неизвестной причине у него случился конфликт с королем Болеславом Смелым. Дело кончилось тем, что Болеслав велел «епископу за бунт отсечь члены» (читаем мы в старейшей польской хронике авторства Галла Анонима) и, как считается, после этого Станислав был казнен. На самом деле латинский термин truncatio membrorum означал не обязательно смертную казнь, но, например, распространенное в средневековой системе правосудия отсечение руки, ноги, уха, носа или выкалывание глаза. Церковная легенда со временем стала обретать все более зрелищную форму: очередные пересказы сообщали, что король сам прямо у алтаря зарубил мечом епископа, служившего мессу, а затем рассек его на части, но рассеченные члены чудесным образом вновь соединились с телом (что должно было стать добрым предзнаменованием для объединения Польши после феодальной раздробленности в XII—XIV веках).

Святой Станислав, как уже упоминалось, должен также оберегать польские регалии. С этой миссией наш святой покровитель справился не лучшим образом. Единственная из сохранившихся коронационных регалий Пястов — Щербец, хранящийся до наших дней в Королевской сокровищнице на Вавеле.

Этот меч связан с фигурой первого короля Польши — Болеслава Храброго, который якобы ударил им в 1018 году по киевским Золотым воротам (которых тогда, впрочем, еще не существовало), в результате чего меч «выщербился» — на нем осталась зазубрина. Остальные польские регалии были в большинстве своем уничтожены в начале XIX века, когда прусский король Фридрих Вильгельм III, проиграв битву с наполеоновскими войсками, расплавил их, чтобы залатать дыру в немецкой казне. Последний раз эти регалии видел в 1792 году польский историк Тадеуш Чацкий, проводивший инвентаризацию королевской сокровищницы.

Вавель сегодня

Вавель. Источник: Unsplash

Вавель. Источник: UnsplashВ наши дни Вавельский холм — одна из самых посещаемых мест Кракова: ежегодно здесь бывает свыше миллиона туристов. Важнейшие из расположенных здесь достопримечательностей — это музей (Королевский замок на Вавеле) и Кафедральный собор, принадлежащий Краковскому архиепископству. История Вавеля богата событиями, а количество собранных здесь экспонатов огромно, поэтому для досконального осмотра Замка вам потребуется не один день. Музей предлагает множество экскурсионных маршрутов; некоторые из них доступны круглый год, а часть — лишь сезонно. Летом вы можете, например, пройти по 81-метровой Драконьей Яме — легендарной пещере, в которой якобы обитал Вавельский дракон. Рекомендую непременно посетить собор с криптами и пройти по музейному маршруту «Представительские королевские палаты». Посещение Вавеля сулит немало приключений, а его историческое богатство позволит приобщиться к ценнейшему культурному наследию.

Перевод Елены Барзовой и Гаянэ Мурадян