Станислав Игнаций Виткевич, известный под псевдонимом «Виткаций», — одна из ярчайших и самых противоречивых фигур польского модернизма. Он родился 24 февраля 1885 года в Варшаве в семье, где эстетика стала неотъемлемой частью жизни: отец был архитектором, художником и теоретиком искусства, а мать — музыкантом. Из-за болезни легких отца в 1890 году семья переехала в Закопане — курорт, специализировавшийся на легочных заболеваниях. Здесь Виткаций рос в среде, где более всего ценилась независимость мышления.

Первые шаги: от пейзажа к экспрессии

Виткаций довольно рано начал проявлять интерес к живописи: уже в подростковом возрасте он много рисовал — в основном пейзажи. В 1901–1902 годах несколько ранних его работ, созданных во время путешествия в Литву, было отобрано на выставку в Закопане. Это был его первый публичный выход на польскую художественную сцену.

Поначалу художник работал в реалистической манере: писал горные пейзажи Татр, литовские холмы, иногда архитектуру. Но надолго в рамках академической живописи не задержался. Постепенно линии утрачивали правильность, цвета становились смелее, а композиции — эмоциональнее. Его тянуло в сторону деформации, символизма, фантастики — именно здесь начинался переход к экспрессивному стилю, который впоследствии станет характерным для его «чистой формы».

Среди первых известных произведений, где эта трансформация уже ощутима, — «Сотворение мира», «Фантазия-сказка», «Искушение святого Антония». Это работы, где в сложных, насыщенных образах сочетаются пастель и масло. В них уже можно заметить характерные черты творчества Виткация: внутреннее напряжение форм, образную преувеличенность, неожиданную пластику. Именно эти произведения стали переходом к более радикальной эстетике, которую он впоследствии реализует в рамках формизма.

«Сотворение мира», 1921-1922 год. Источник: Лодзинский музей искусств

«Сотворение мира», 1921-1922 год. Источник: Лодзинский музей искусствФотограф — психолог света

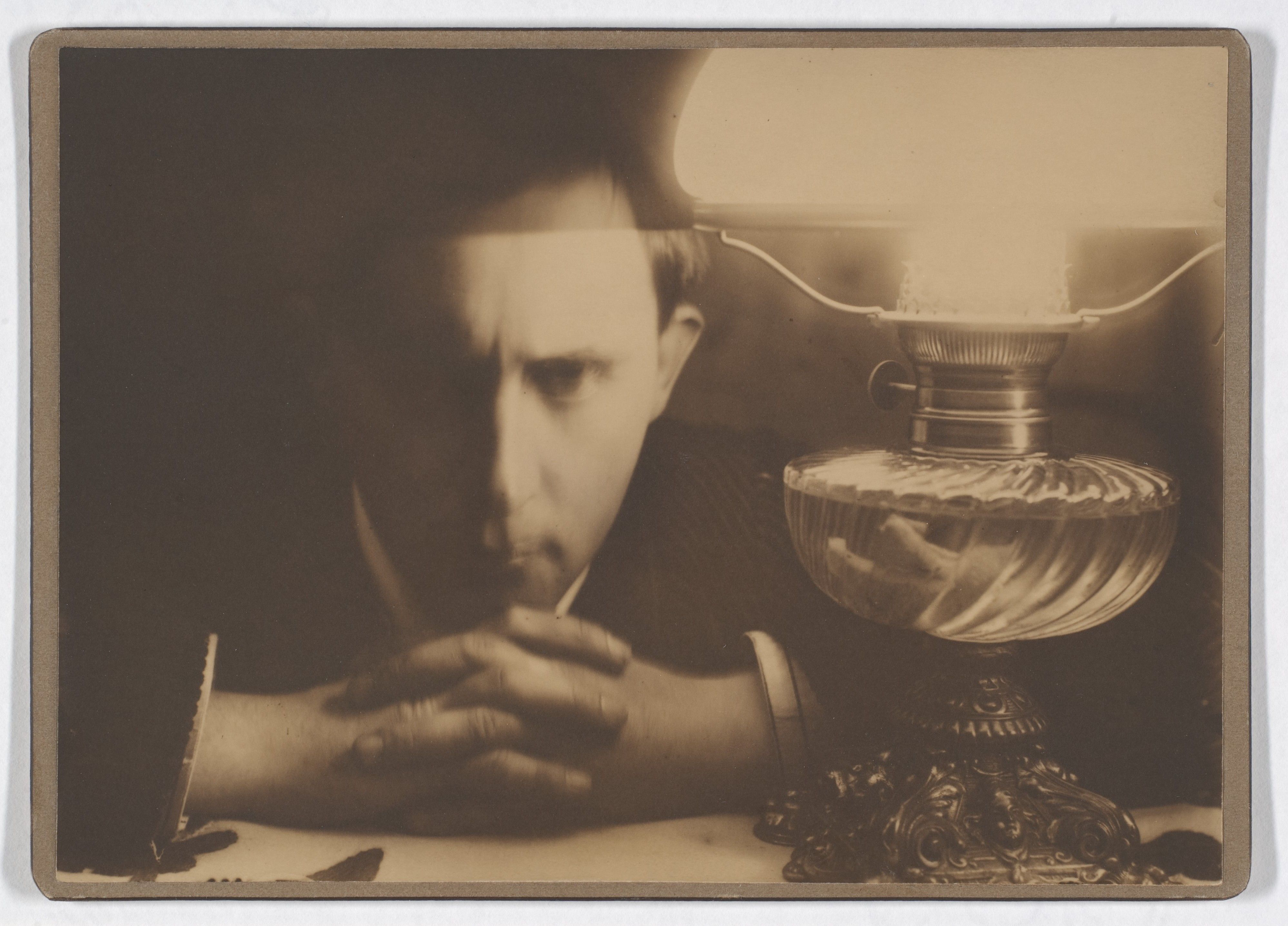

Фотография для Виткация была не просто техникой, а скорее еще одним способом мышления об образе. Азам съемки его обучил отец, и уже в начале XX века Виткаций использовал фотоаппарат как инструмент поиска формы. Его ранние снимки — это пейзажи и портреты, часто — автопортретные эксперименты, граничащие с театром.

Фотография заменяла ему набросок — помогала увидеть форму, светотень, наслоение эмоций. Она была не фиксацией, а эскизом к внутреннему — тому, что потом станет чистой формой. Удивительно точно с его методом резонирует видение фотографии Роланом Бартом, который почти столетие спустя писал: «Фотография до бесконечности повторяет то, что уже никогда не может повториться в плане экзистенциальном» (Camera Lucida, 1980, перевод Михаила Рыклина).

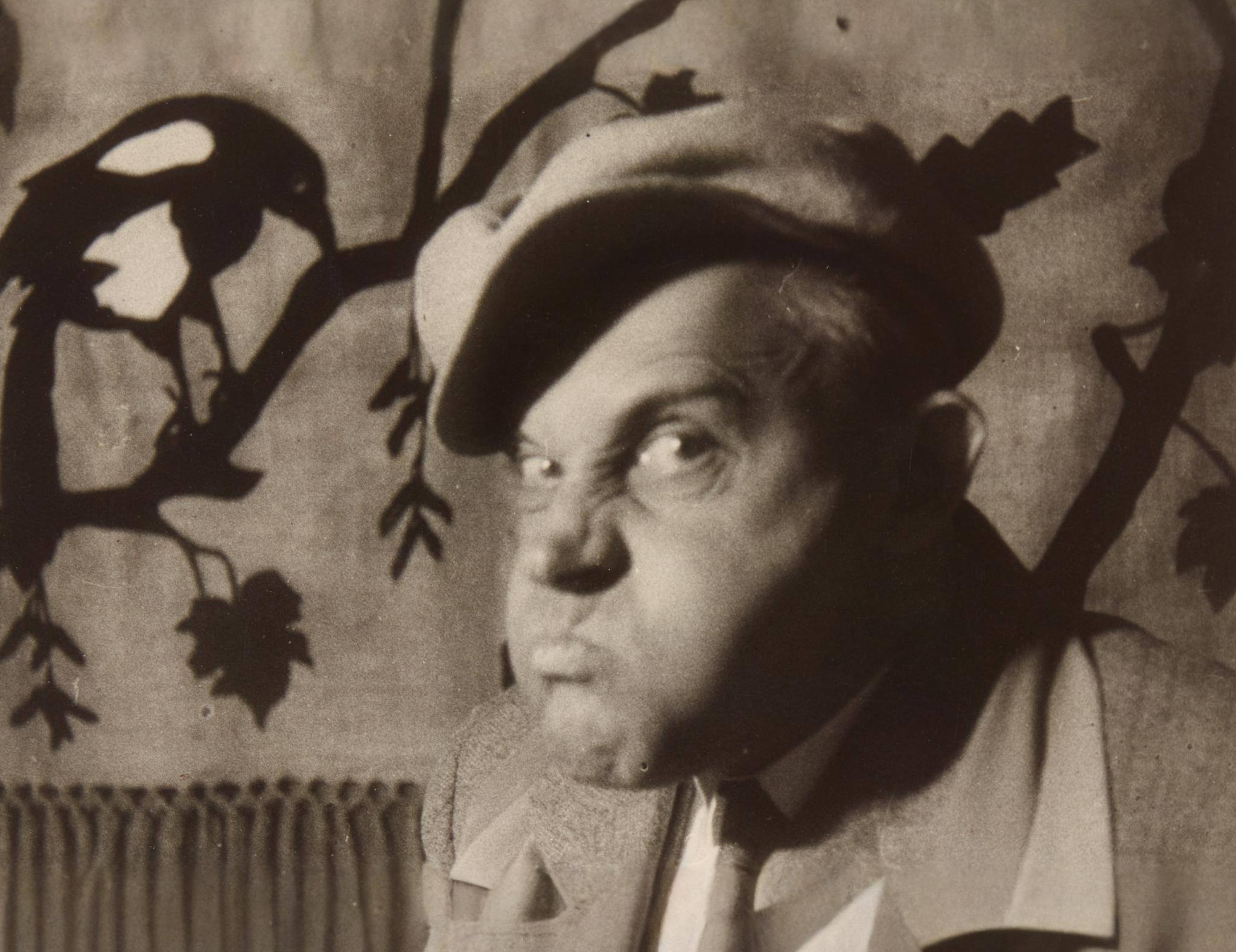

Автопортрет Виткация, 1913 год. Источник: Чикагский институт искусств

Автопортрет Виткация, 1913 год. Источник: Чикагский институт искусствЗакопанская метаморфоза

Для Виткация Закопане был не только местом проживания, но и творческой лабораторией. Именно здесь, на фоне Татр, произошло важное изменение в его художественном мышлении. В 1908–1913 годах он постепенно отходит от натуралистического изображения пейзажа и начинает трактовать природу как эмоциональную среду. Горы, небо, деревья превращаются в визуальные маркеры внутреннего состояния. Его зимние пейзажи наполняются напряжением: небо приобретает неестественно яркие цвета, силуэты деревьев искривляются, а светотень работает как инструмент драматизации пространства.

Характерным примером этого изменения служит картина «Зимний пейзаж» (Pejzaż zimowy, 1913), созданная под влиянием ежедневного наблюдения за горным ландшафтом. На первый взгляд это обычный зимний пейзаж, но если внимательно присмотреться, становится понятно, что речь идет о чем-то большем, чем просто пейзаж. Уровни композиции — снежный передний план, темные скалы, тяжелое небо — создают эффект напряженного созерцания.

«Зимний пейзаж», 1913 год. Источник: Павел Полит / Wikimedia

«Зимний пейзаж», 1913 год. Источник: Павел Полит / WikimediaЗимний пейзаж в Татрах — это самое впечатляющее творение художника, картина, которая разрушает границы между художественными направлениями, реализмом и символизмом, предвосхищая тенденции «магического реализма».

В таких работах, как эта, художник сочетает точное наблюдение с эмоциональной выразительностью. Природа перестает быть фоном — она становится соучастницей, зеркалом настроения и тревоги. Пейзаж не просто изображает состояние погоды, а говорит о состоянии человека.

Встреча с Новой Гвинеей

В 1914 году Виткаций отправился в путешествие, которое стало для него не просто географическим опытом, а глубоким сдвигом в мировосприятии. Он присоединился к научной экспедиции Бронислава Малиновского — известного антрополога, направлявшегося в Папуа — Новую Гвинею. Виткаций должен был сопровождать экспедицию как художник и фотограф, создавая визуальную документацию исследований.

Несмотря на короткую продолжительность участия — из-за начала Первой мировой войны ему пришлось вернуться — впечатления о путешествии оставили глубокий след в его мышлении. Контакт с другими культурами, пейзажами, с масками, ритуалами и образом жизни вызвал эмоциональный шок. В личных заметках он описывал свои ощущения как восприятие формы, разрушающейся изнутри.

Каждый кирпич имел искаженное и карикатурное лицо. Эти лица становились звериными, и через несколько секунд все здание было усеяно существами, напоминающими горгулий на Нотр-Дам в Париже…

Столкновение с «инаковостью» отразилось на его дальнейшем подходе к образу: лица в его портретах все чаще теряют стабильность и узнаваемость, становятся масками, фрагментами, проявлениями состояния, а не внешности. Именно это путешествие стало для Виткация психологическим «переломом восприятия формы» — прежде чем он теоретически сформулирует ее в эстетике «чистой формы».

Формизм как территория эксперимента

После возвращения с фронта Первой мировой войны Виткаций присоединился к группе «формистов» — сообществу молодых польских авангардистов, которые искали новый художественный язык: ритмичный, яркий, структурный.

Наши формы — сдержанные и простые, мы придерживаемся последовательности в распределении форм и красок, а также подчиняемся общим принципам реализма, что позволяет нам считать себя продолжением развития великого искусства, а не осознанным отрицанием оного.

В живописи Виткация влияние формизма проявлялось в сочетании элементов кубизма, экспрессионизма и народной образности — мотивов, напоминавших ритуалы или галлюцинации. В его портретах этого периода тело постепенно утрачивает свою естественную целостность, зато появляется «поле сил», охватывающее человека. Искаженные формы, контрастные цвета, прерывающиеся линии — все это попытки передать эмоциональное напряжение, которое чувствует изображаемый персонаж.

Параллельно формировалась его собственная эстетическая программа. Виткаций изложил ее в работе «Новые формы в живописи» (Nowe formy w malarstwie, 1919). В ней ввел понятие «чистой формы» — искусства, которое не стремится изображать или объяснять, а лишь вызывает сильное внутреннее переживание.

Портретное предприятие и живопись как психоанализ

В 1925 году Виткаций формализовал свою деятельность, основав «Портретную мастерскую С. И. Виткевича». Под лозунгом «Клиент должен быть доволен. Недоразумения исключены» он предлагал различные портреты — от почти классически реалистичных — типы A, B — до «экспрессивных» типов C, D и даже E, где акцент делался на психологическую глубину или абстрактность. Тип C, например, часто выбирали друзья художника, а он снабжал такие портреты заметками о ходе рисования — иногда с намеком на влияние кофе или психоактивных препаратов. Художник также собственноручно подписывал портреты на обороте, например: Zakład Portretowy / Typ C / S.I. Witkiewicz.

Одной из ярчайших работ того времени стал «Портрет Владислава Навроцкого» (1926). Это типичный пример стиля B+D — сочетание узнаваемости образа с экспрессивным, эмоционально насыщенным штрихом: контуры лица приобретают драматическое напряжение, а цвета напоминают сценографию ритуального театра. Пастельная текстура, неравномерная интенсивность линий и неожиданные контрастные пятна создают впечатление, будто лицо загримировано, как у актера к спектаклю.

«Портрет Владислава Навроцкого»,1926 год. Источник: Музей Центрального Поморья

«Портрет Владислава Навроцкого»,1926 год. Источник: Музей Центрального ПоморьяТеатральность как способ видения

Портреты работы Виткация — это не просто изображения моделей, а скорее сценические действа, где лицо становится главным актером. Художник сознательно создавал «образы ролей» — персонажей, не обязательно наделенных внешним сходством с прототипом. Его работы этого периода напоминают монодрамы: гротескные выражения, смещенные пропорции, преувеличенная мимика усиливают ощущение театральности.

В пастелях Виткация часто появляются декоративные жесты, а колористика усиливает драматизм. Поза зафиксирована в момент наивысшего напряжения — как будто зритель застает героя во время реплики. Виткаций не скрывал, что для него портрет был не документальным изображением, а формой инсценировки, где даже грим — цвет и штрих — имел психологическое значение. Именно поэтому портреты типа D из его «Портретной мастерской» часто рассматривают как живописную параллель к театру внутреннего состояния.

Потерянное, сохраненное и найденное

Некоторые полотна Виткация были утрачены или уничтожены — и вокруг них постепенно выросли легенды. Известно, что художник иногда намеренно уничтожал свои работы. Например, в Закопане, в подвале санатория, где он проходил лечение, по слухам, хранился один из портретов, который исчез без следа. Доказательств этой истории не существует, но миф продолжает жить.

К счастью, большая часть его наследия сохранилась. Самая полная коллекция хранится в Музее Поморья в Слупске. Она позволяет проследить развитие техники художника: от раннего академизма до экспрессивной, многослойной живописи, в которой переплетаются гротеск, сюрреализм и театральность.

Широкое признание пришло к Виткацию уже после его смерти. Ретроспективы в Варшаве, Кракове, Париже и Нью-Йорке закрепили за ним место в истории авангарда. Исследователи начали говорить о нем не только как о художнике-портретисте, но и как о визуальном философе, который мыслил через форму.

Его последний акт тоже оказался окутан тайной. В сентябре 1939 года, после советского вторжения в Польшу, Виткаций покончил с собой в селе Езёры (ныне — Великие Озера, Украина), где его и похоронили на местном кладбище. В 1988 году тело художника было эксгумировано и торжественно перезахоронено в Закопане. Но когда в 1994 году была проведена повторная экспертиза, выяснилось, что в могиле находились останки женщины лет 30. Настоящее место захоронения Виткация остается неизвестным — как и граница между вымыслом и реальностью в его жизни.

Переводчик с украинского и редактор Ольга Чехова