Центральная водоочистная станция — сердце линдлеевской водопроводной и канализационной системы и наиболее хорошо сохранившийся и до сих пор действующий промышленный объект в Варшаве.

В шаге от строительства линдлеевской системы водоснабжения и канализации находился Санкт-Петербург, но Варшава его опередила. В 1875 году, когда Вильям Линдлей, выдающийся английский специалист по строительству канализацинных систем, вел переговоры с властями Петербурга, в Варшаву приехал новый исполняющий обязанности мэра, российский генерал Сократ Старынкевич. Своей самой неотложной задачей он счел улучшение катастрофического санитарного состояния города. Как и где он познакомился с Линдлеем? Неизвестно. Но известно, что до приезда Старынкевича в Польшу делегация варшавских инженеров под руководством Альфонса Гротовского посетила Гамбург и Франкфурт-на-Майне, где изучила запроектированные Линдлеем водопровод и канализацию.

По возвращении участники делегации предложили сделать подобную систему в Варшаве. Их предложения совпали с ожиданиями Старынкевича, мэр заручился поддержкой варшавского генерал-губернатора Павла Коцебу — и все завертелось со стремительной скоростью. Уже в марте 1876 года по поручению Старынкевича был подписан договор с Линдлеем, к которому скоро присоединился его сын Вильям Хирлейн Линдлей. В 1878 году проекты водопровода и канализации были готовы. Их публикация в варшавских газетах вызвала протесты владельцев доходных домов и части варшавских техников, утверждавших, что постройка канализации приведет к разорению подваршавских крестьян, поскольку те лишатся натуральных удобрений.

Проект водонапорной башни. Источник: «120 лет Варшавскому водопроводу», Марта Сапала

Проект водонапорной башни. Источник: «120 лет Варшавскому водопроводу», Марта СапалаФабрика чистой воды

Строительство станции было начато в 1883 году, а первая очищенная вода потекла из кранов варшавян 3 июля 1886 года. Линдлеи применяли новейшие технологии. Даже при строительстве небольших объектов они использовали материалы высочайшего качества, которые проходили несколько стадий проверки. Обычно это были специально обожженный, устойчивый к влаге облицованный кирпич и белый глазурованный кирпич, а также блоки из гранита и песчаника.

Центральный элемент водопроводной сети — водоочистная станция, расположенная между улицами Новогродзкая и Фильтровая. Дополнительными элементами стали станции, находящиеся в других частях города: речная насосная станция в районе Чернякув, где забирали в сеть воду из Вислы, и канальная насосная станция на Повисле, на улице Доброй. Задачей последней было перекачивать сточные воды из Повисля в главный канал. Эта система с некоторыми модификациями функционирует и по сей день, хотя кирпичные постройки речной и канальной насосных станций были разрушены во время Второй мировой войны.

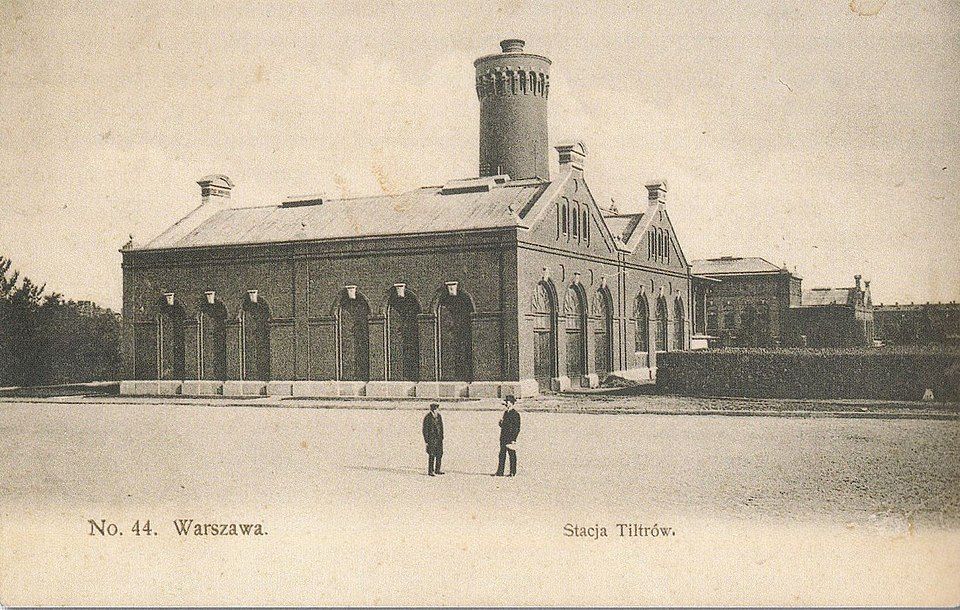

Постройки на территории водопроводной станции, 1908 год. Источник: «Иллюстрированный атлас старой Варшавы», Роберт Марцинковский

Постройки на территории водопроводной станции, 1908 год. Источник: «Иллюстрированный атлас старой Варшавы», Роберт МарцинковскийБо́льшая часть оборудования фабрики чистой воды, как до сих пор называют воодочистную станцию, расположена под землей. Под покрытыми травой насыпями и сейчас можно увидеть два больших резервуара с предварительно очищенной водой, (именно ее специалисты называют сырой), семь групп медленных фильтров и резервуаров с чистой водой. Основная часть этих подземных конструкций была построена еще во времена Линдлеев по их проектам.

Каждая группа медленных фильтров состоит из нескольких соединенных между собой камер с гранитными колоннами, поддерживающими кирпичные своды. Вся конструкция в целом напоминает затопленный интерьер огромного средневекового храма с бесчисленным количеством нефов.

Фильтры Линдлея. Источник: Роберт Парма / Wikimedia

Фильтры Линдлея. Источник: Роберт Парма / WikimediaКак в ювелирном магазине…

Фильтровальная станция ассоциируется у варшавян с наземными кирпичными сооружениями: машинным отделением, котельной и жилым домом. Все постройки, включая те, что располагались на территории канальной и речной насосных станций, были облицованы кирпичом с использованием повторяющихся архитектурных элементов и ограниченного числа мотивов. Оформление создавалось в то время, когда в архитектуре царила мода на стилистическую разнородность зрелого историзма и эклектизма. В архитектуре зданий фильтровальной станции преобладают мотивы флорентийского кватроченто Итал. quattrocento — 1400-е годы, т.е. XV век. и аркадного стиля. В ансамбле доминирует водонапорная башня, в которой вместо обычного резервуара для воды расположена специальная система труб, а также дымоход.

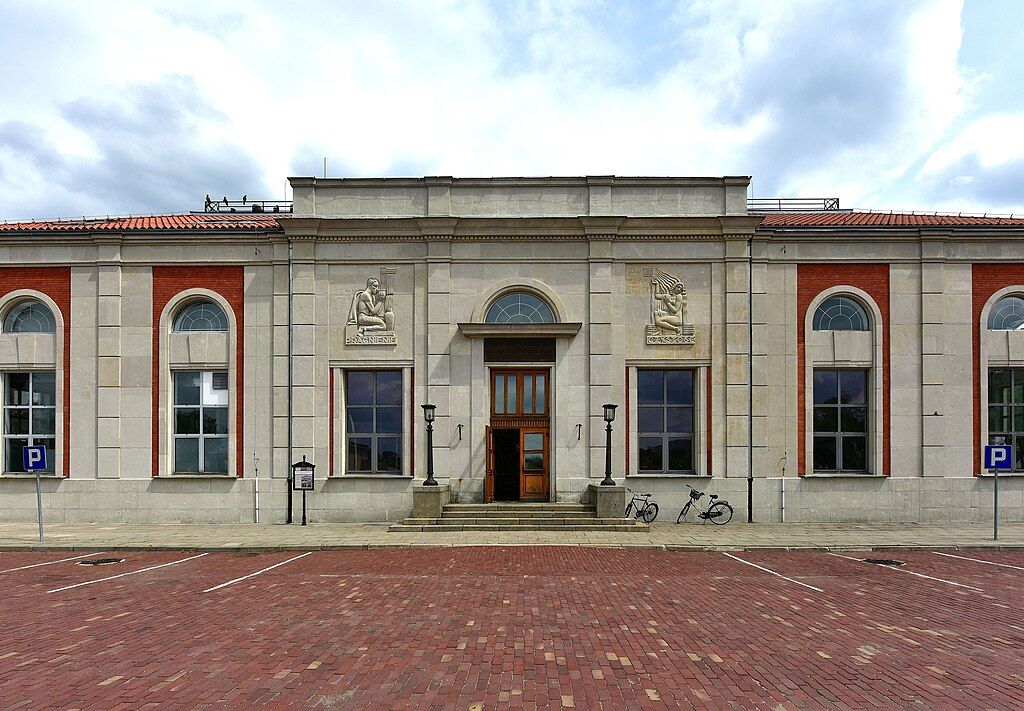

Необыкновенно ценный памятник архитектуры — здание скорых фильтров, построенное в 1930–1933 годах. Это, пожалуй, самый красивый промышленный объект в Польше, созданный в межвоенные годы. Когда его открыли, внутреннее убранство помещения, вероятно, производило впечатление интерьера будущего. На тот момент это был единственный объект такого рода в Европе. Он создавался по американской технологии, наиболее современной в тогдашних реалиях.

Интерьер этого помещения впечатляет и сейчас. Стерильная чистота, монотонный звук насосов, огромная приборная панель, которая, словно ювелирная витрина, помещена в раму из блестящего металла и черного мрамора. Длинный зал заполнен резервуарами с водой и мраморными регулировочными таблицами с различными индикаторами. Когда-то в нем работали десятки людей. Они стояли возле водомеров и внимательно следили за индикаторами в форме круглых часов. Сейчас людей заменили компьютеры, но все прежние регулировочные таблицы и столы до сих пор существуют. Это уникальные образцы техники с почти 100-летней историей, хотя их устройство теперь немного иное, чем было изначально: механизмы приборов заменила электроника, и теперь они фактически играют роль муляжей.

Здание скорых фильтров. Источник: Павел “pbm” Шуберт / Wikipedia, лицензия CC-BY-SA-3.0

Здание скорых фильтров. Источник: Павел “pbm” Шуберт / Wikipedia, лицензия CC-BY-SA-3.0Прежде чем приступить к проектированию и постройке скорых фильтров, специалисты отправились в путешествие по миру, чтобы изучить новейшие водопроводные системы. Вооружившись актуальными знаниями, они приступили к выбору технологии и подготовке проекта. В 1928 году инженер Здзислав Вендровский разработал концепцию генерального плана фильтров и представил ее мэру Варшавы, Зыгмунту Сломиньскому. Эта концепция должна была послужить основой для проекта реализации, который заказывался в Америке.

После предварительного исследования выбор пал на передовую канадскую технологию. Проект варшавских скорых фильтров на основе предложений Вендровского подготовила инженерная компания Charles des Bailles & Michael Karol Morssen из Монреаля. Канадцы спроектировали и технологические линии, и внешний вид здания; они предполагали, что при постройке будут использоваться местные материалы, а внешне оно будет напоминать кирпичные здания центральной фильтровальной станции времен Линдлеев.

Однако предложенный канадцами архитектурный облик постройки поляки сочли анахроничным. Проект внешней части здания был поручен варшавскому архитектору Антонию Яворницкому, который осовременил его, хотя и довольно умеренно. Более узкие элементы главного фасада он обложил каменными плитами, которые украсил барельефами — пожалуй, чересчур монументальными. Зато боковые фасады нижней части здания, хотя и имеют ритм пилястр, определенно сохранили более промышленный характер. Автор барельефов, выполненных в духе ар-деко, — Ян Голиньский. На узком фасаде со стороны улицы Кшивицкого можно увидеть русалку с варшавского герба, а фасады в западной части здания украшают два стилизованных барельефа, отсылающих к символике воды. Одна аллегорическая фигура изображает жажду (полураздетый мужчина, пьющий воду из чаши), а вторая — чистоту (фигура женщины, принимающей душ в современном доме).

Внешняя часть здания скорых фильтров. Источник: Адриан Грицук / Wikimedia

Внешняя часть здания скорых фильтров. Источник: Адриан Грицук / WikimediaКак в костеле

Внешний архитектурный облик здания, выполненный в духе историзма, далек от конструктивистского стиля, однако если посмотреть на ритм пилястр, плотно облегающих сильно вытянутые боковые фасады, можно даже не входя внутрь понять расположение несущих колонн здания. На них опирается его железобетонная конструкция.

Внутренняя часть состоит из двух соединенных между собой залов: частично погруженный в землю продолговатый, семинефный нижний фильтровальный зал, и верхний трехуровневый насосный зал. Вдоль центрального нефа фильтровального зала размещаются в два ряда регуляционные столы из белого мрамора, внутренняя часть которых видна за стеклянными стенками, а увенчиваются столы измерительными часами. Если бы не приборы, их можно было бы сравнить с боковыми алтарями в храме. Раньше приборы были более разнообразными и выполняли несколько функций. Они использовались для обслуживания расположенного на верхнем уровне насосного зала, для управления работой каждого фильтра и всеми механизмами, помещенными в галерее труб на нижнем уровне. За ними в боковых нефах находились открытые фильтрационные камеры (сейчас их 20). Здесь вода очищается, проходя через песок со скоростью семь метров в час.

Рядом с приборами находятся две мраморные таблицы времен постройки здания. На них написано, что оно было возведено в период президентства профессора Игнация Мосцицкого.

Мосцицкий лично участвовал в открытии скорых фильтров. Эта тема не была ему чужда: прежде чем стать плохим президентом Второй Речи Посполитой, он был выдающимся ученым, одним из создателей польской химической промышленности и, среди прочего, автором новаторского метода получения азотной кислоты из воздуха. Ничего удивительного, что его интересовала технология, применявшаяся на фильтровальной станции.

В подземелье

Второй составной элемент линдлеевской водно-канализационной сети в Варшаве — это каналы. Они и сейчас находятся в очень хорошем состоянии и представляют собой настоящий подземный город, сохранившийся даже там, где на поверхности нет и следа давних построек. Каналы служили (и служат до сих пор) для вывода сточных вод и дождевой воды. До 1945 года в них также сбрасывали снег зимой. Проектирование и затем постройка каналов происходила одновременно с постройкой водопроводной сети. Сеть каналов охватывала Варшаву в ее административных границах до 1916 года. В межвоенные годы ее расширили на новые районы, а главным автором этого проекта был тогда инженер Кароль Помяновский.

Варшавская сеть состояла из главных, боковых и ливневых каналов. Последние обычно больше в диаметре и служат в первую очередь для отвода дождевой воды. Главные каналы соединяли отдельные районы. Сеть, созданная во времена Линдлея и затем в межвоенный период, до 1936 года, состояла из каналов небольшого размера, заключенных в керамические трубы, и более крупных, построенных из кирпича. Именно эти кирпичные каналы послужили во время войны сперва путем для эвакуации еврейских бойцов из гетто, а в 1944 году — варшавским повстанцам.

Переводчик Валентина Чубарова, редактор Ольга Чехова

Благодарим редакцию журнала Spotkania z zabytkami за возможность публикации статьи.

.jpg?updatedAt=1762261868929&tr=w-768%2Ch-512%2Cq-100%2Cfo-auto)